CADA UNO POR SU LADO: PARTICIPACIÓN VECINAL EN BARRIO CHIJRA

30.10.2010 20:55Trabajo presentado en el 4º Congreso de Estudiantes de Comunicación (CESCOM). 3 y 4 de junio de 2010. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán.

Resumen

En el municipio de San Salvador de Jujuy tiene un lugar protagónico en los mecanismos de democracia semi-directa el rol de los centros vecinales, en tanto articulador de las demandas ciudadanas, espacio de la participación y nexo con autoridades oficiales y privadas. Esta organización de base está atravesada por un conjunto complejo de factores de los que depende su capacidad para responder a las demandas vecinales. Intentaré mostrar algunas dimensiones que se articulan con la participación vecinal, y que permiten comprender mejor la cuestión desde el punto de vista de quienes habitan en el barrio Chijra de la capital jujeña.

In the municipality of San Salvador de Jujuy has a leading place in the mechanisms of semi-direct democracy the role of neighborhood centers, while articulating the demands of citizens, a space for participation and interface with government authorities and private. This grassroots organization is crossed by a complex set of factors that influence its ability to respond to neighborhood demands. Try to show some dimensions that are linked with local participation, and better understanding the issue from the standpoint of those who live in the neighborhood Chijra of the capital Jujuy.

Descriptores: participación – identidad barrial – representaciones sociales

Genealogía

La constitución de la provincia de Jujuy fue sancionada el 29 de octubre de 1986. La Sección Novena se refiere al Régimen Municipal, garantizando la autonomía municipal, y el Art. 180, titulado Participación Vecinal, establece: “El gobierno municipal asegurará la mayor y eficaz participación de los vecinos en la gestión de los intereses públicos, debiendo la ley y la carta orgánica incluir y reglamentar los derechos que hagan efectiva esa garantía”. La Constitución atribuye a las municipalidades como principal orientación “la prestación de servicios públicos” y la promoción de “toda clase de actividades que, en el ámbito de su competencia, contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad local”.

En el Art. 188 se estableció que cada municipio con más de 20 mil habitantes dictaría su propia carta orgánica a través de una convención municipal convocada por el ejecutivo en virtud de una ordenanza sancionada por el concejo deliberante local. Allí se fijó en doce el número de convencionales que debían ser elegidos directamente por el pueblo, y cuya función concluiría en seis meses como máximo, contados a partir de su integración.

Casi dos años después, el 29 de julio de 1988, fue sancionada la Carta Orgánica Municipal de San Salvador de Jujuy. Horacio Guzmán había sido electo intendente por el voto popular el 6 de septiembre de 1987, en un acto que constituyó la primera elección del titular del ejecutivo por el sufragio de los vecinos, y en el mismo la ciudadanía eligió –además- a los constituyentes municipales.

La fuerza política de Guzmán, la Alianza Convergencia -a través de la cual se consagró intendente-, obtuvo cinco escaños de la convención, igual número que el Partido Justicialista. El Movimiento de Unidad Renovadora (MUR) consiguió las dos bancas restantes. Así que el escenario político conllevó negociaciones que quedaron reflejadas en los diarios de la época.

De modo simultáneo, las principales ciudades de Jujuy llevaron a cabo el mandato constitucional del artículo 188, realizando varias reuniones interconsultas para adecuar sus respectivos regímenes. Mientras tanto, el gobierno provincial enfrentaba profundas dificultades económicas y sociales, en el contexto de la administración nacional de Raúl Alfonsín. Fue un período de crisis, que además conllevó la transición política ya que hasta diciembre de 1987 gobernó Carlos Snopek y a partir del 10 de ese mes le sucedió Ricardo De Aparici, quién en noviembre de 1990 renunciaría en medio de una convulsión social.

En estas condiciones surgió un texto que tiene una importante impronta de participación ciudadana. En el Preámbulo mismo se lee entre los objetos de la convención municipal: “… asegurar la participación responsable del pueblo en la vida municipal para que sea artífice de su propio destino, promover la solidaridad y la cooperación a través de una democracia integral, garantizar los beneficios de una sociedad organizada de raíces históricas, planificar su porvenir con proyección hacia el futuro”.

En los artículos 12 y 13 se consagra el derecho de distintos actores a participar en el diseño de las políticas públicas: centros vecinales, sindicatos, asociaciones, instituciones intermedias, y los “habitantes”. En tanto el Concejo Deliberante fue facultado para dictar las ordenanzas que reglamenten los derechos de iniciativa, audiencia pública, plebiscito y referéndum popular. Y la que reglamente la organización y el funcionamiento de los centros vecinales (Art. 43, COM).

Para el ejercicio de los derechos populares, el municipio se comprometió a “promover una adecuada organización de la comunidad como instrumento primario de la participación, procurando el desarrollo de una conciencia real en los vecinos del Municipio, respecto de su posibilidad de participar activamente en el gobierno y administración de los asuntos públicos” (Art. 80, COM).

Ese texto consagró una serie de mecanismos participativos innovadores para la época de su sanción. La audiencia pública, plebiscito y referéndum popular. Luego, mediante ordenanzas, se crearían otras instituciones como el Presupuesto Participativo (Ord. 3713/03), el cuerpo de Inspectores Honorarios (Ord. 1016/90), la Banca 13, entre otros. Este resultado político implicó una apertura hacia formas de democracia directa y empoderamiento ciudadano, cuestiones que cobrarían centralidad desde fines de la década de 1990 (Di Pietro Paolo: 2001; Ippólito-O’Donnell: 2008; Landau, M.: 2008; entre otros).

Los centros vecinales

El Capítulo V de la COM instituye la figura del centro vecinal (CV), que fue reglamentada a través de la Ordenanza Nº 633/93. Los convencionales establecieron que los CV eligen sus autoridades democráticamente por el voto secreto de los vecinos, y sus autoridades tienen acceso, con voz, pero sin voto, a las reuniones de las comisiones del Concejo Deliberante. Y se los considera como órganos de consulta y asesoramiento del Municipio:

Artículo 91. Organismo de consulta y asesoramiento. Los centros vecinales que cumplan con los principios establecidos en el artículo anterior, podrán formar parte de un organismo de consulta y asesoramiento del Concejo Deliberante y del Departamento Ejecutivo con carácter honorario. La ordenanza determinará la denominación y reglamentará las funciones de este organismo, cuidando de mantener una adecuada proporcionalidad en su integración.

Es interesante destacar el papel central que, por lo menos en la dimensión jurídico-formal, tiene la planificación municipal del desarrollo urbano, rural y de las áreas complementarias. Se creó la figura del Consejo Asesor de Planificación Municipal con carácter multisectorial y multidisciplinario (Art. 135, COM) reconociendo la articulación de dimensiones económica, social, espacial y ambiental.

La planificación municipal –dice el texto constitucional local- debe orientarse a “asegurar a todos los habitantes una mejor calidad en las condiciones de vida para lograr el desarrollo integral, material y espiritual de la persona en un ambiente sano”; colaborar con “el desarrollo de la base económica de la ciudad y con la creación de actividades generadoras de fuentes de trabajo”; lograr “el establecimiento racional de los asentamientos humanos en la jurisdicción municipal y contribuir al desarrollo de la infraestructura y el equipamiento comunitario destinado a las actividades propias de la ciudad”; asegurar “la participación de los vecinos y entidades intermedias en el análisis, formulación, implantación y revisión de los planes y programas destinados a las áreas urbanas, rurales y complementarias”.

Es posible percibir aquí alusiones a proposiciones propias del desarrollo local, en aquellas formulaciones que abandonaron el enfoque economicista y comenzaron a pensar en términos de “desarrollo sustentable”. La preocupación por las formas de empoderamiento, la concepción de una planificación participativa, y la preocupación por lo ambiental, son claros indicios. (Arroyo, 2001; Di Pietro Paolo, 2001; Madoery, 2001; por ejemplo).

Es competencia del Consejo Asesor de Planificación Municipal (Art. 138, COM), entre otras, analizar los programas de desarrollo para el municipio de orden nacional, regional o provincial y determinar su incidencia en las tendencias de desarrollo de la ciudad y sus áreas complementarias; proponer medidas necesarias para garantizar el racional establecimiento de los asentamientos humanos; asesorar al municipio en la elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo urbano y rural.

Todo este armazón institucional tomará forma lentamente en el plano de los hechos, y no siempre de manera íntegra. Será en el período 1991 en adelante cuando ocurrirán las acciones más significativas en cuanto a políticas y acciones participativas, quizá por la influencia del período neoliberal instaurado por Carlos Menem.

Cambio de dirección

La convulsión política que eyectó a De Aparici de la gobernación inauguró una década de fragilidad institucional que obligó al abandono anticipado del poder de varios gobernadores –todos del mismo partido político-, con un dominante aunque fragmentado PJ, un Frente de Gremios Estatales movilizado y poderoso; y una administración deficitaria y dependiente de la Nación. Todo ello en contraste con el clima de estabilidad política y económica que logró Menem con el Plan de Convertibilidad, el apego al esquema neoliberal y de reforma del Estado, el Pacto de Olivos y la estructura de poder que construyó.

Ese neoliberalismo impuso un conjunto de medidas de descentralización y transferencia de funciones desde el poder ejecutivo nacional a los gobiernos provinciales y municipales. Lo “local” adquirió centralidad en el discurso dominante y en el plano de los hechos (Vázquez Barquero y Madoery, 2001). Así, las disposiciones de la COM cobraron nuevo sentido no solo por las previsiones de los constituyentes sino por la interpelación directa en el plano de las acciones por parte del ejecutivo nacional.

En 1991 asume como intendente Hugo Cid Conde, quién le dará a la UCR durante tres períodos el control del municipio más importante –en cuanto a cantidad de habitantes y recursos- de la provincia. Solo un gran carisma de este jefe comunal y el consenso que en la capital lograba la UCR explica que a nivel local se hayan replicado las políticas llevadas a cabo en la Nación por el histórico rival Partido Justicialista. Conde ejerció la titularidad del departamento ejecutivo hasta diciembre de 2003: privatizó el servicio de recolección de residuos; el cobro del estacionamiento; la gestión del alumbrado público; y concesionó dos importantes hoteles que el municipio había recibido del gobierno nacional durante la gestión de Guzmán: Altos de La Viña y Termas de Reyes.

Fue durante estos años que se avanzó en la consolidación de la participación vecinal a través de la creación, mediante ordenanzas, de un conjunto de procedimientos participativos, algunos de los cuáles obtuvieron una práctica ciudadana acentuada frente a otros que aún esperan su implementación. Resulta significativo el modo en que el plexo normativo se fue consolidando. En 1993 el Concejo Deliberante aprueba la Ordenanza Nº 1633/93 que reglamenta el funcionamiento de los centros vecinales, definiéndolos como las entidades representativas “de todos los vecinos y cuyo objetivo general consiste en el desarrollo integral del vecindario a su cargo”. En tanto, por vecindario se entiende “el espacio habitualmente recorrido, conocido y controlado por el ciudadano en el cual satisface sus necesidades cotidianas y que resulta la prolongación de su casa y sus calles”.

Entendemos que aquí hay un elemento importante: no se identifica el vecindario con lo barrial, y a este último con la delimitación espacial propia de los mapas urbanos oficiales. Se admite lo vecinal –por lo menos en la definición de la Ordenanza Nº 1633- como una construcción de sentidos y apropiaciones que hacen los vecinos y no con las fronteras previstas en los planos urbanos municipales. Esto se articula, en cierto sentido, con el modo de entender lo barrial por parte de Gravano (2003).

Los centros vecinales representan al vecindario ante los entes oficiales y privados, actúan como intermediarios entre las demandas de los ciudadanos y las autoridades, pudiendo gestionar la obtención de recursos estatales o privados. Están sujetos a la dirección de Coordinación de Instituciones Intermedias, y para su constitución y reconocimiento deben presentar una petición de constitución firmada por un mínimo de 70 vecinos residentes en el lugar, un plano del área urbana en el que tiene previsto actuar, y una nómina de autoridades de la comisión directiva provisoria. Luego tienen que presentar un estatuto y un padrón vecinal en el que pueden incluirse personas mayores de 18 años que así lo deseen y que, además, cumplan tres requisitos:

- Residir dentro del área que abarca la jurisdicción del CV.

- Gozar de buen concepto vecinal.

- No estar incapacitados por las leyes vigentes.

Aquí aparece sugerida de nuevo la posibilidad de que la actuación del centro vecinal se realice en un área que no coincida necesariamente con los límites barriales oficiales, aunque no puede superponerse a las que ya tienen conformadas entidades barriales. El reconocimiento lo concede el Departamento Ejecutivo una vez inscripto el centro vecinal en el Registro Municipal, y el número de registro acredita la existencia de la entidad. En 1993, la ciudad se dividió en seis sectores en los que se reconoció la presencia de 52 centros vecinales.

En 1999 se crea el Consejo Vecinal (Ord. Nº 2801/99, modificada un año después por Ord. Nº 3028/00). Ese Consejo está integrado por los centros vecinales, tiene derecho a participar en la formación de ordenanzas, “con facultades para iniciarlas, modificarlas o derogarlas por proyectos que presentará ante el Concejo Deliberante”, pudiendo concurrir a las reuniones de las comisiones de trabajo permanente, participando en los debates con voz pero sin voto. Además se le asigna la función de control de la gestión de gobierno, de convocar a audiencia pública y defender los intereses de los vecinos ante los tribunales provinciales o federales.

En la reforma de 2000 se amplían las competencias del Consejo Vecinal, facultándolo para intervenir en la diagramación del Plan Anual de Obras Públicas (Art. 2, inc. 12; Ord. 3028) y se crea el Plan de Obras Barriales compuesto por dos programas: Mejoramiento Barrial Integral; y Obras de Iniciativa Vecinal.

Mejoramiento barrial Integral y Obras de Iniciativa Vecinal

Al Mejoramiento Barrial Integral se le asigna el 60 por ciento del monto previsto para obras públicas en el Presupuesto Anual. La comisión ejecutiva del Consejo Vecinal debe requerir a cada uno de los centros vecinales el listado de las obras que se necesite ejecutar en cada barrio, con indicación del orden de prioridades que le asigne la comunidad barrial (Art. 16). Confeccionado el listado general de obras barriales, la comisión ejecutiva debe someterlo a consideración del Consejo Vecinal, y si es aprobado, lo eleva al Concejo Deliberante como proyecto de ordenanza para que el departamento ejecutivo lo incluya en su plan municipal de obras del año siguiente.

Los centros vecinales pueden solicitar al Consejo Vecinal que las obras que por distintas razones no fueran incluidas en el Presupuesto Anual se las incorpore en el programa Obras de Iniciativa Vecinal. En este caso, el ejecutivo provee sin cargo la asistencia técnica, la mano de obra, las máquinas y herramientas necesarias, mientras que la comunidad barrial –como contrapartida- aporta los insumos.

La creación del presupuesto participativo se sancionó como ordenanza Nº 3713/2003, cuya ejecución quedó bajo la órbita de la secretaría de Planificación y Desarrollo y la secretaría de Hacienda. No tiene ninguna intervención la dirección de Instituciones Intermedias. Este procedimiento participativo omite la figura del centro vecinal e incluso del Consejo Vecinal y confiere protagonismo a diez Consejo Asesores Barriales (CAB). Se estableció un mecanismo de cuatro etapas para elaborar la propuesta:

- Elaboración de prioridades presupuestarias por áreas temáticas.

- El Ejecutivo municipal elabora el anteproyecto de Presupuesto.

- En jornadas participativas del CAB se delibera sobre ese proyecto de Presupuesto.

- Redacción final del Presupuesto por parte del departamento ejecutivo, incorporando las conclusiones surgidas de las jornadas participativas de los CAB.

Entre los objetivos del Presupuesto Participativo se establece el aporte de “un instrumento de control y planificación de la administración municipal”, motivar “la participación ciudadana en las tareas de gobierno”, “consolidar un espacio institucional de participación” y mejorar la predisposición al pago de tributo por parte de los vecinos.

Desde 2003 a la fecha no se ha sancionado ningún presupuesto municipal que haya sido elaborado a través de las instancias participativas.

La norma que crea el sistema no incluye en ningún momento a la dirección de Coordinación de Instituciones Intermedias, ni al Consejo Vecinal, quedando además desarticulado de las previsiones de la Ordenanza Nº 3028 en lo referente al Plan de Obras Barriales. Es como si distintos actores hubieran sido habilitados a participar en áreas delimitadas, cuando en realidad son los mismos vecinos organizados en diferente forma los convocados a opinar y decidir los mismos temas por vías paralelas, ya que en definitiva, las obras públicas deben incluirse en el Presupuesto.

La realidad de la participación: el caso del barrio Chijra

Las prácticas solidarias entre vecinos y la acción colectiva de estos para plantear demandas a las autoridades oficiales son muy anteriores a la Ordenanza 1633/93 y a la propia COM. Asociaciones vecinales o similares, comienzan a configurarse casi al mismo tiempo que San Salvador de Jujuy inicia su expansión en términos urbanísticos y demográficos. Para 1960 se registró casi una paridad, con una leve ventaja de la ruralidad, pero desde la década del 70 en adelante se impone la población urbana, llegando a sobrepasar el 80% del total para 1991 (García Moritán, 1997).

La mayoría de las barriadas capitalinas surge, o bien se consolida, a partir de 1940, transformando el escenario urbano, económico y social (Aunque nostálgico, da cuenta de este proceso Solís, 1998). Las carencias de infraestructura y servicios moviliza las demandas y organiza a los primeros residentes de los barrios para reclamar a las autoridades municipales respuestas a sus necesidades más urgentes: agua potable, alumbrado público, apertura o mejoramiento de calles, etc.

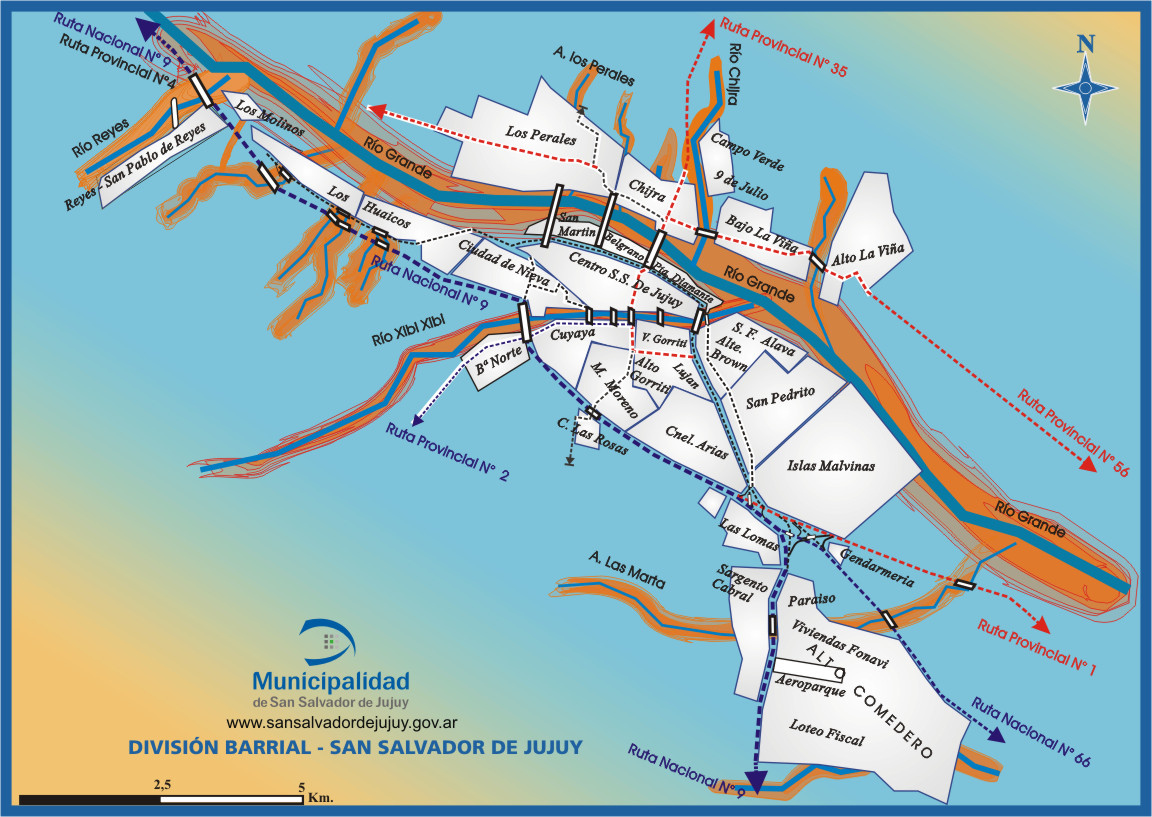

Chijra es una barriada de 109 manzanas, ubicada a la margen izquierda del río Grande, en lo que hasta fines de 1930 fueron tierras ocupadas para el cultivo de frutas y verduras. La finca pertenecía a la familia Alvarado, y fue dividida por las dos herederas tras contraer matrimonio con Paleari, una, y Baca, la otra. Los primeros propietarios del loteo fueron los propios trabajadores de la finca, a los que se sumaron luego un grupo socialmente heterogéneo atraídos por el precio de los terrenos y la proximidad con respecto al centro de la ciudad. (Ver mapa anexo 1).

Para 1991, tenía una población de 8.026 personas, cifra que se elevó un 15,8 por ciento en diez años, ya que en 2001 el vecindario tenía una población total de 9.461, según los datos censales de esos años. Ese crecimiento está por debajo del promedio de la ciudad, que se colocó en el 26%. En este período, el 36% de los barrios capitalinos registraron tasas de crecimiento negativas.

La composición social de Chijra es policlasista, aunque está distribuida en sectores bien diferenciados. Hacia el noroeste se concentran las clases alta y media, separadas por el arroyo Los Suspiros de Los Perales, una barriada conspicua. En tanto, hacia el nor-este en dirección al río Chijra y recostadas contra el cerro se congregan las familias más humildes. De esta manera Chijra queda “encerrado” por límites naturales entre el pie del cerro (extremo norte de la cuidad), el arroyo Los Suspiros al oeste (frontera con el barrio Los Perales), el río Chijra al este (límite con los barrios La Viña y Campo Verde), y al sur con el Río Grande (que lo separa del casco céntrico de la ciudad).

La diferenciación social se percibe en las características de las viviendas como en la infraestructura urbana disponible. La fisonomía barrial es producto del esfuerzo de sus residentes, ya que –a diferencia de lo que ha ocurrido en otras partes de la ciudad-, aquí el Estado no ha intervenido con planes habitacionales. No obstante su carácter de residencial, Chijra ha logrado desarrollar zonas comerciales variadas en torno a dos vías principales de comunicación: las avenidas Las Vicuñas y Mosconi. Resaltan las actividades comerciales más variadas de cuentapropistas y la presencia de talleres de distinta índole.

En el espacio barrial destacan la iglesia católica San Bartolomé, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el Templo Evangélico Bautista Horeb, el centro de salud ubicado al lado de la seccional de policía, el Centro de Participación Vecinal, la escuela RIM 20 Cazadores de los Andes –fundada en 1976-, y la Comisaría del Menor. La cantidad y variedad religiosa convive pacíficamente con el albergue transitorio El Trigal, ubicado a pocos metros de la escuela.

La barriada carece de un ‘centro’ en torno al cuál se organice el espacio social y las interacciones. Tampoco hay un club social o deportivo que fomente el encuentro vecinal, la formación identidades y aporte un espacio físico para el encuentro. En este escenario inscribimos el interrogante acerca de la participación ciudadana en el centro vecinal, una institución a la que el Estado municipal le asigna un rol privilegiado en los mecanismos de democracia semi-directa.

El objetivo de este apartado es aproximarnos a las percepciones y construcciones de sentido que han elaborado los vecinos del barrio Chijra respecto del centro vecinal y sus dirigentes, y tratar de interpretar a través de esos testimonios las condiciones que favorecen y obstaculizan las prácticas participativas. Para ello, procuraremos dar cuenta de los vínculos entre categorías tales como identidades barriales, capital social, participación y representación, entre otras.

Los datos que sustentan este trabajo fueron elaborados a partir del análisis de diez entrevistas semi-estructuradas realizadas entre agosto y septiembre de 2009 a vecinos del barrio Chijra seleccionados al azar: 6 hombres y 4 mujeres. Del total, 4 se encontraban en la franja de 20-40 años; 4 entre los 41-60 años; y 2 entre los 61-80 años. Se indagaron cinco dimensiones: relación con el centro vecinal; participación vecinal; identidad barrial; capital social, e historia barrial. El trabajo de campo se complementó con observación y descripción densa, realizadas durante el mismo período temporal.

¿Por qué no participan los vecinos de Chijra en el centro vecinal?

Las entrevistas corroboraron una de las hipótesis generales del proyecto de investigación: los vecinos no participan en el centro vecinal. Si entendemos con Sirvent (2004) que la participación debe estudiarse como una práctica de la cultura popular, la respuesta al interrogante acerca de las razones que permiten comprender este comportamiento ciudadano necesariamente requiere considerar las complejas relaciones entre distintas dimensiones de análisis.

Antes de continuar aportaré algunos antecedentes extraídos de un artículo publicado en la revista del Foro Comunitario de Chijra en agosto de 2009, por Miguel Cáceres, “uno de los primeros vecinos del barrio”, quién se asentó allí en 1962. Recuerda que entonces las calles estaban ya trazadas y existía el tendido de energía eléctrica, “pero no había agua, y dos veces por semana nos traían agua y la guardábamos en tachos”. Recuerda que un grupo de 200 vecinos gestionó las cañerías necesarias para proveer ése servicio, y entonces “surgió la idea de tener el gas y se formó la primera comisión (vecinal)”. Y agrega: “Posteriormente formamos un equipo llamado Los Vecinos del barrio Chijra, y se continuó con un relevamiento para el gas y realizamos una licitación. La empresa IRMI hizo el trabajo”. Cáceres fue miembro del centro vecinal, y cuando se fundó la escuela RIM 20 –en la década del 70- integró la cooperadora como miembro. Más adelante volveremos sobre la relevancia de este testimonio.

El desconocimiento de la existencia del centro vecinal es un motivo aducido por los entrevistados al ser consultados respecto de su falta de participación. Parece plausible el argumento por la concurrencia de distintas circunstancias: quizá la más señalada –incluso como una demanda concreta- es la falta de una sede propia que haga visible a la institución, estabilice su localización y constituya un lugar de encuentro definido para el vecindario. Las distintas comisiones directivas han funcionado en las viviendas particulares de sus miembros, y con cada renovación de autoridades la sede se ha desplazado o desaparecido.

Otra consecuencia derivada de este problema es la imposibilidad de reunir y conservar la documentación del centro vecinal de Chijra. Faltan archivos que reúnan los nombres de las sucesivas comisiones directivas; actas de reuniones que documenten las discusiones y las decisiones que se fueron adoptando; el registro de las acciones propuestas y llevadas a cabo, etc. Es comprensible así que los vecinos perciban que la institución no existe, o tiene poca presencia, y que cada comisión directiva empieza ‘de cero’.

Fue recurrente –además- la mención a un episodio ocurrido hace años que marcó una percepción negativa en torno a la institución vecinal y sus dirigentes, con consecuencias en el presente. En la década del 1990 una conducción vecinal solicitó a los vecinos el pago de un aporte por familia para lograr la provisión del gas a través de red. El dinero se recaudó pero el gas no llegó. Este hecho quedó marcado en la memoria de muchos vecinos que siguen mirando con recelo al centro vecinal a pesar de los años y de la renovación de autoridades.

Otra característica atribuida al centro vecinal se refiere a su incapacidad para dar respuestas adecuadas a las demandas vecinales. La situación podría resumirse en una paradoja: las acciones que realiza el centro vecinal no son valoradas como relevantes por los vecinos, y estos priorizan problemas que el centro vecinal ignora. Entendemos que este nudo problemático involucra un déficit de gestión, la ausencia de objetivos comunicacionales, y escaso conocimiento del entorno por parte de la dirigencia. Es probable que esta percepción sea una derivación de la ya mencionada carencia de sede propia del centro vecinal, ya que algunos entrevistados expresaron como reclamo la falta de información acerca de los días y horarios de atención de la institución como así también de las reuniones de la comisión directiva.

Pero a estas razones para no participar, atribuidas al centro vecinal, se suman otras que recaen en la predisposición de los propios vecinos. Un grupo de entrevistado manifestó que no han intervenido ni intervienen porque ‘no les interesa’, porque ‘no les gusta’, porque ‘nunca participé’, porque ‘no tengo tiempo’. Estas personas tampoco han tenido ni tienen vocación para asumir compromisos con otras instituciones barriales.

Es posible, sin embargo, discriminar dos situaciones que parecen bien distintas. Están quienes consideran que sus necesidades y demandas como vecinos están cubiertas, y por ello mismo consideran innecesaria su intervención; y quiénes a pesar de identificar carencias o problemas comunitarios, inclusive evaluando que los afecta directamente, que deciden no movilizarse.

Observamos aquí un ejercicio de la ciudadanía de baja intensidad donde el peso de lo privado desplaza a los márgenes la actuación en el espacio público. Escuder (2008) define la participación como “la capacidad y la posibilidad de las personas o grupos de personas de influir en las condiciones que afectan sus vidas, de ejercer sus derechos y de cumplir con sus deberes” (p. 100). En tanto capacidad, es posible su aprendizaje y despliegue, su incorporación en el repertorio de la cultura.

Sirvent (2004) señala que la cultura popular se torna productiva cuando se organiza la solidaridad informal para enfrentar la solución de problemas individuales y la resolución colectiva de necesidades compartidas por un grupo.

Los individuos entrevistados no se han mostrado propensos a intervenir en la entidad representativa del vecindario, ni la consideraron como un medio legítimo y eficaz para atender objetivos colectivos o particulares. Creemos, con Landau (2008) que la institución ‘centro vecinal’ plantea la tensión entre participación y representación, entre el rol de protagonista y el de espectador, que interpela de dos modos diferentes al ciudadano.

El testimonio de Miguel Cáceres (citado más arriba) da cuenta de un “momento fundacional” en que las necesidades atravesaban horizontalmente a todos los residentes de Chijra, cuya resolución particular exigía a su vez una acción en plano de lo colectivo. Fueron las situaciones de carencia las que movilizaron la participación vecinal y las solidaridades intrabarriales, antecedentes de la creación del centro vecinal. De acuerdo a su testimonio, la satisfacción de las carencias vecinales no provino de una intervención estatal, sino de la acción ciudadana. Sin embargo, esas prácticas quedaron fuera del repertorio de recursos de la cultura barrial.

Las entrevistas analizadas muestran que para los vecinos de Chijra la intervención protagónica no es una necesidad. Es una representación social que inhibe ciertas prácticas culturales relacionadas con los recursos disponibles para la elaboración de satisfactores.

Sirvent diferencia las necesidades subjetivas, aquellos estados de carencia percibido como tal por los individuos y grupos, de las necesidades objetivas. Estas últimas son las carencias de los individuos o grupos que pueden determinarse independientemente de la conciencia que de ellas tengan las personas afectadas. El hecho de que un grupo social no exprese o demande ‘la necesidad de’ o el ‘interés en’ hacer algo, no significa que no tengan dicha necesidad o interés objetivo. Esto permite apreciar que la participación puede ser una necesidad, subjetiva u objetiva, aunque no resulte obvia para los propios sujetos. Por ello esta investigadora considera que existen múltiples pobrezas, no solo las vinculadas con las ‘necesidades básicas’, e incluye pobrezas en la satisfacción de necesidades fundamentales pero no tan obvias: pobreza de seguridad, de entendimiento, política, etc.

Participación e identidades

Los residentes de Chijra consideran que mantienen relaciones cordiales, pacíficas, enmarcadas en la etiqueta social de la cortesía. Las entrevistas realizadas muestran que los espacios de intercambio económico –la despensa, la verdulería, el quiosco, etc.- son a su vez los ámbitos de la socialización barrial. Al indagar en el tipo y extensión de las redes sociales de los vecinos surgió que las mismas se limitan a los vecinos colindantes, a lo sumo se incluyen personas que residen en la misma cuadra. Algunos cuentapropistas se refirieron a los ‘clientes’ al ser consultados sobre las personas con las que se relacionaban a menudo en el barrio. Incluso vecinos que llevan más de 10 años residiendo en el lugar mantienen este tipo de vínculos.

Los resultados obtenidos sugieren un escaso capital social en el vecindario, caracterizado por el bajo nivel de confianza y de cohesión social. Esto parece remitir –nuevamente- a la primacía de la vida privada, y sugiere una vía para interpretar la escasa legitimidad de las autoridades vecinales como los problemas vinculados a su representatividad.

Las indagaciones realizadas en el marco de este proyecto de investigación indican que en Chijra la cuestión de la identidad barrial tiene distintos matices. Las preguntas formuladas acerca del momento fundacional del barrio, los hechos o personajes que hayan marcado momentos considerados relevantes para el barrio, dieron respuestas tan fragmentarias como disímiles.

En los testimonios registrados aparecen ciertos contenidos asociados a un imaginario colectivo que alude a un ‘barrio tranquilo’ donde las diferencias sociales son pacíficas. Así lo manifestó un entrevistado:

¿Qué nos puede decir de los asentamientos que hemos visto en aquel sector, las casas?

P1: Nooo… queda mal eso.

¿Siempre hubo?

P1: Sí, siempre. Le dieron lote aquí… en Alto Comedero… la gente no tiene la culpa, no se quiere ir. Porque les queda lejos, que por esto, bue… qué va a hacer.

En esas palabras está presente otra referencia de ese imaginario colectivo: la proximidad del barrio respecto del centro de la ciudad, elemento que parece muy valorado por el vecindario. A pesar de esta aludida tranquilidad, se advierten identidades intrabarriales construidas a partir de la diferencia. En otra entrevista se registró lo siguiente:

“Vamos a tratar de reunirnos y colaborar con un sector del barrio Chijra, con un sector ¿por qué? Porque acá, este barrio, lamentablemente se divide en dos sectores, los que tienen todos los servicios, y los que no tenemos, que somos nosotros, que siempre estamos recurriendo a uno, a otro… y bue…”.

En el sector donde se encuentran las familias más necesitadas, y casi en la frontera barrial con Campo Verde y 9 de Julio, registramos grafitis escritos desde la marginalidad. Una pintada con un mensaje sanitario de carácter preventivo fue aprovechado y retocado de la siguiente manera: “El dengue es una enfermedad viral grave transmitida… tirándole a la policía”. A pocos metros, sobre el mismo paredón se lee: “Si la muerte es la ley de la vida, por qué la droga no está permitida”; y otro más: “Un par de ojos rojos me dan la fuerza para cagarme de risa”. Estas alusiones a la droga y a la policía están circunscriptas a la zona mencionada. En otras calles se observaron algunas pocas alusiones a la división entre ‘chetos’ y ‘negros’. Estas expresiones remiten a la identidad villera, que según Roxana Guber se construye con dos características manifiestas: la pobreza y la inmoralidad (Gravano, 2003; 27).

Creemos acertado afirmar que Chijra no ha construido en su historia barrial una atribución de sentidos e imágenes, recurrente y contrastante entre y hacia sus propios vecinos y actores. Hay alusiones homogeneizantes sobre la ‘tranquilidad’ del barrio y su ‘proximidad’ al centro, junto a manifestaciones enfocadas en la diferencia intrabarrial, es decir, en la heterogenidad social.

No se encontraron ni en las entrevistas ni durante el proceso de descripción densa, referencias que marcaran límites identitarios respecto de otros barrios, ni siquiera de los colindantes. En otras palabras, la información disponible impide establecer una trama de significados que operaran como rasgos de identidad barrial para sus vecinos, y como diferenciadores de otros barrios.

La cohesión social barrial débil, y el tipo y calidad de las relaciones sociales como la confianza entre vecinos, parecen colaborar poco a la generación de condiciones propicias para la participación en centro vecinal. Más cuando esta institución debe representar y atender las demandas de un mosaico diverso, fragmentado y complejo.

Conclusiones

Desde la década de 1990 el Estado municipal de la capital jujeña consolidó una serie de mecanismos de democracia semi-directa, interpelando al ejercicio activo de la ciudadanía, particularmente a través de la figura del centro vecinal. Pero no basta la existencia formal de procedimientos y estructuras para empoderar a los actores; la asunción del protagonismo en la esfera pública se articula con una serie de condiciones sociales e históricas de los grupos sociales que pueden tanto estimular la participación como obstaculizarla.

En el caso que hemos analizado, se destacan las dificultades irresueltas por el centro vecinal; entre ellas, la carencia de sede propia se constituye como una de más relevantes por las consecuencias que acarrea. A ello se suman las acciones perjudiciales para los vecinos que involucraron a miembros de una comisión directiva, y que a pesar de los años siguen marcando el imaginario social con valoraciones negativas tanto de la dirigencia vecinal como de la propia institución.

En segundo lugar, la prioridad que los vecinos y vecinas de Chijra conceden a su vida privada, reduciendo sus ámbitos de actuación. Estos sujetos no solo no participan en el centro vecinal; tampoco lo hacen en otras instituciones presentes en el barrio ni otras fuera de él. Esto incide en la cultura popular, dificultando la conformación de experiencias de trabajo colectivo para la consecución de objetivos compartidos.

Otro factor que está en juego se vincula con las identidades barriales. En este caso, los marcados contrastes sociales establecen no solo diferencias entre distintos sectores sino que, al mismo tiempo, establecen desigualdades. La ausencia de experiencias colectivas compartidas diluye la elaboración de rasgos de una identidad intrabarrial.

La consecuencia es la atomización de los sujetos, la incapacidad para identificar sus necesidades y formular sus demandas colectivamente. Como lo manifestó el entrevistado citado más arriba, hay necesitados y no-necesitados, hay barrios dentro del barrio y el centro vecinal no tiene la capacidad de articular las solidaridades.

La cuestión de la identidad barrial repercute en la participación vecinal, pero también en la representación del centro vecinal. En el escenario fragmentado que hemos descripto, ¿a quiénes representa el centro vecinal?, ¿qué problemas debe atender como prioritarios?, ¿qué legitimidad tiene frente a los distintos grupos sociales presentes en el barrio?

Para cerrar traigo a colación la noción de participación simbólica elaborada por María Teresa Sirvent, quién la define como aquellas acciones que ejercen poca o ninguna influencia sobre la política y la gestión institucional, y que generan en los individuos y grupos la ilusión de un poder inexistente. El centro vecinal del barrio Chijra quizá ni siquiera tenga esa ilusión.

Bibliografías

Aprea, G. y Cabello, R. (2004): “Los procesos comunicativos en los proyectos de Desarrollo Humano. Un enfoque teórico-metodológico”, en Problemas de comunicación y desarrollo. Ed. UNGS y Prometeo Libros.

Arroyo, D. (2001): “Políticas sociales municipales y modelos de planificación en la Argentina”. En D. Burín y A. Heras (Comp.) Desarrollo local. Una respuesta a escala humana a la globalización. Bs. As. Ed. Ciccus – La Crujía.

Di Pietro Paolo, J. L. (2001). “Hacia un desarrollo integrador y equitativo: una introducción al desarrollo local”. En D. Burín y A. Heras (Comp.) Desarrollo local. Una respuesta a escala humana a la globalización. Bs. As. Ed. Ciccus – La Crujía.

Escuder, M. L. (2008). “Auditoría ciudadana: la participación ciudadana en políticas públicas”. En A. Lissidini, Y. Welp, D. Zovatto (Ed.) Democracia directa en Latinoamérica, Bs. As. Prometeo Libros.

García Moritán, M. (1997) Campo Verde. Un proyecto urbano basado en la auto-organización. San Salvador de Jujuy. Ediciones Culturales San Salvador de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y UNJu.

Gravano, A. (2003). Antropología de lo barrial. Estudios sobre producción simbólica de la vida urbana. Ed. Espacio Editorial, Buenos Aires.

Ippólito-O’Donnell, G. (2008). “Bajo la sombra de Atenas. Avances y retrocesos de la democracia directa en América Latina”. En A. Lissidini, Y. Welp, D. Zovatto (Editores). Democracia directa en Latinoamérica, Bs. As. Prometeo Libros.

Landau, M. (2008). Política y participación ciudadana. Bs. As., Ed. Miño y Dávila.

Madoery, O. (2001). “El valor de la política de desarrollo local”. En A. Vázquez Barquero y O. Madoery (Comp.) Transformaciones globales, instituciones y políticas de desarrollo local. Rosario, Argentina. Ed. Homo-Sapiens.

Sirvent, M. T. (2004). Cultura popular y participación social. Bs. As., Ed. Miño y Dávila.

Solís, M. (1998.). Jujuy en la década del 50. Los años del cambio. Ediciones Culturales San Salvador.

Vázquez Barquero, A. y Madoery, O. [Comp.] (2001). Transformaciones globales, instituciones y políticas de desarrollo local. Ed. Homo-Sapiens, Rosario.

———

Volver